セツナウタ2006年6月21日

定価:¥2,500(税込) / DDCF-2013 / LIFE GOES ON/Infinity Records

販売先:iTunes

1.美しい暮らし

2.君を探してる

3.風のイメージ

4.孤独とダンス

5.ぬくもり

6.I WANT YOU

7.同じ月を見ている

8.永遠の詩

9.Life Is Beautiful

リクオ 3年4ヶ月振りのソロアルバム「セツナウタ」世代を超えて支持を集めるローリング.ピアノマン、リクオが、シンガー.ソング.ライターとしての本領を発揮。切ないグルーヴが心を揺り動かす。

関西におもしろい歌をうたうピアノ弾きがいるーーそう聞いたのはもう20年近くも前になってしまった。なぜかその頃、東京のそこここでその噂、アマチュアのピアノ弾きの話をいろいろな人に聞かされたのだった。それからほどなくして、偶然、リクオの歌とピアノを聴く機会に恵まれた。

話をするのが少し苦手そうに、あまりMCもなく演奏が始まり、けれどその音色と歌声が流れてきた瞬間を忘れることはできない。目の前の風景がモノクロから一瞬にしてカラーになったような気がしたのだ。

ピアノの音色の一粒一粒がはっきりとした輪郭をもっている。どちらかといえば重みのある音色なのに、軽やかにのびていく。それは独特の音色だった。「なんて強い指をしているんだろう」……なぜかこんなヘンなことを思ったのを覚えている。それから「ああ、ほんとうにピアノがうまいというのは、リズムがいいということなんだ」とも思ったのだった。そしてその音色は強くてまっすぐな歌声ととても似合っていた。このピアノとこの声の組み合わせはほかを考えることのできないぐらいのものだ。凛としてどこにも寄りかかることなく、媚もしないがよけいな説明もない。毅然とした美しさがあった。

リクオがメジャーから登場したのはそれから少しして90年のことで『本当のこと』というミニアルバムだ。梅津和時のプロデュースによるこのミニアルバムを聴き直してみると、まだ若く堅く青さの残るリクオの歌がある。ニューオリンズやR&Bの匂いをさせながら、そこからはみ出してしまう何かがある。

今、この2006 年になって『セツナウタ』を手にして、そのはみ出してしまう何かが何だったのか、理由の一つが分かる気がする。それは、先にも書いたけれども「毅然とした美しい瞬間」なのだと思う。 たぶん、リクオのファンになった多くの人が、彼のピアノの音色に魅了されている。同時に彼のピアノのリズムに魅了される。リズムとグルーブでぐいぐいやってくる楽曲と、しっとりと聞かせる曲のどちらにもその瞬間があって、同じアーティストの同じ瞬間なのに、不思議なことにその両方の瞬間がそれぞれ独立してあるように思えるのだ。ひょっとするとリクオ自身、そうした自分の不思議な特性を持て余していたのかもしれない。

メジャーから離れてのリクオがリリースした作品はピアノでの弾き語りがあり、またそのグルーブが秀逸だったクラブ的なユニット、THE HERZがある。これは二つの「その瞬間」をそれぞれセパレートにした時期ともいえる。

その両方の瞬間が『セツナウタ』では一緒にある。交わるとか、融合させたとか、そういうことではなくて、なんだかとても自然に「そこにある」のだ。

そして、またもう一つ。

実はその「毅然とした美しい瞬間」の正体の一つに、リクオのSWEETな部分、叙情的な部分というものがあったのだとも気付かされる。意外に思うかもしれないけれども、リクオの作品を全作とおして聴いてくると、実はラブソングがとても多いことに気付く。ただ、リクオの甘い歌心というのは、いわゆる「ピアノの弾き語り」を世間一般で思い描いたときのスタイルとは異なっている。そしてリクオのラブソングはどれも「君のことが好きだよ」と歌うラブソングではない。

「愛」があり、「出会い」があり、「愛情」があり「関係」がある。誰かを愛することで孤独になることがある。喜びと反面、不安や恐れがある。大きな世界が見えてくる。ぽっかりとそこには深淵という穴があく。リクオのラブソングは、この深淵をのぞく。孤独を引受ける歌。とても個人的であるけれども私小説的ではない。まず一人で立っていること。そこから見える風景。それはせつなさ、だ。 「愛の歌だからこそ、社会的な視点というか、社会性というものがとても大事だと思っているから」とリクオは言う。好きだという思いを押し付けるラブソングではない、愛情を一人抱えていくラブソング。今回のアルバムタイトルになった『セツナウタ』。いいタイトルだなあ、と思う。まるでリクオの歌の本質のようなタイトルではないか。

「昔から聴いてくれている人にとって『セツナウタ』は変わっていないといえば変わっていないし、変わったといえば変わったかな」 のだそうだ。

その理由の一つに、一人で年間百数十本のライブを日本中演奏して回るようになったこと、というのがあると言っていた。ごまかしのきかない、すぐそこにお客さんがいて、毎日毎日が同じではない体験の連続。

「そこで何が自分で変わったのかといえば、昔は自分の中で『伝えたいこと』が勝ってたんだ。けれどある時期に『どうしたら伝わるか』になっていった。伝えたいことは同じなんだけれどもね」

ステージでのアクションもMCもサービス精神旺盛なスタイルになった。地方で来てくれた人を一人でも楽しませたい。楽しんでかえってほしい、と思う。そうした日々の音楽の日常と、創作という精神の音楽の日常。どちらも同じように試行錯誤の旅。その二つの旅が、この『セツナウタ』でようやく一つの道となったということだろうか。

「今回は自分のピアノも、そして参加してくれた人たちの演奏も、いつも以上にプレイヤーとしての我をおさえた『歌のための演奏』を、徹底して心掛けた」という。

「歌とピアノ」のリクオではなく、「リクオの歌のためのリクオのピアノ」、そしてサポートメンバーの演奏。そのせいなのか、全体に流れる柔らかいトーンの、音と音の隙間にこちらの身の置き場がある。この音楽が部屋に広がったとき、ずっとずっとこの空間にくるまれていたい気持ちにさせる。静かに音色が体にしみ渡っていく。その音色が支える歌が、言葉が細胞の一つ一つになっていく。じわり、とくる。気付けば涙がこぼれている。どの言葉がいい、とか、どのメロディがいい、とかではない。潤された瞬間に聴き手のこちらのかたくなになっていた何かが溶けていく。

そして不思議なことに、この歌とピアノがリクオの初めて聴いたときから変わることのない、ずっと見えかくれしていたリクオなのだ。いつも会いたかった「毅然とした美しい瞬間」。そのリクオなのだ。

2006年晩春 川村恭子

「Hello!」 2016.4.14

「Hello!」 2016.4.14 「リクオ with HOBO HOUSE BAND / Live at 伝承ホール」 2014.12.10

「リクオ with HOBO HOUSE BAND / Live at 伝承ホール」 2014.12.10 「HOBO HOUSE」 2014.2.21

「HOBO HOUSE」 2014.2.21 「RIKUO & PIANO」 2010.1.20

「RIKUO & PIANO」 2010.1.20 「RIKUO BEST Early Years 1990-1995」 2008.8.6

「RIKUO BEST Early Years 1990-1995」 2008.8.6 「What's Love?」 2008.8.6

「What's Love?」 2008.8.6 「セツナグルーヴ」 2007.1.24

「セツナグルーヴ」 2007.1.24 「セツナウタ」 2006.6.21

「セツナウタ」 2006.6.21 「Rollin'」 2003.2.12

「Rollin'」 2003.2.12 「MELLOW BLUE」 2003.2.12

「MELLOW BLUE」 2003.2.12 「Talkin' Blue」 2001

「Talkin' Blue」 2001 「heaven's Blue」 1999

「heaven's Blue」 1999 「RIKUO '90-'93」 1996

「RIKUO '90-'93」 1996 「太陽をさがせ」 1995.10.25

「太陽をさがせ」 1995.10.25 「Rehabilitation」 1993.6.25

「Rehabilitation」 1993.6.25 「SHOUT SHOUT OUT」 1992.5.25

「SHOUT SHOUT OUT」 1992.5.25 「時代を変えたい」 1991.6.25

「時代を変えたい」 1991.6.25 「CRAZY FINGERS / LIVE! HAMMER」 2006.1.27

「CRAZY FINGERS / LIVE! HAMMER」 2006.1.27 「CRAZY FINGERS / Hammer Street」 2005.5.11

「CRAZY FINGERS / Hammer Street」 2005.5.11 「CRAZY FINGERS / Revue vol.1」 2004.7.28

「CRAZY FINGERS / Revue vol.1」 2004.7.28 「CRAZY FINGERS / Pianoforte」 2004.4.7

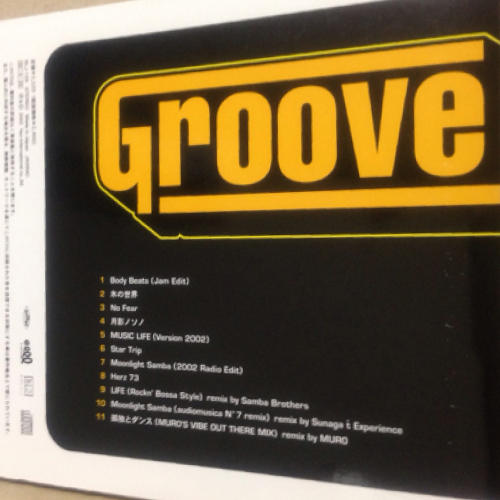

「CRAZY FINGERS / Pianoforte」 2004.4.7 「the Herz / Groove Factory」 2002.4.24

「the Herz / Groove Factory」 2002.4.24 「the Herz / Life to Life」 2000

「the Herz / Life to Life」 2000 「the Herz / White」

「the Herz / White」 「the Herz / Brasil Night」1999

「the Herz / Brasil Night」1999 「V.A / color primitivo」 1999

「V.A / color primitivo」 1999 「the Herz / MOONLIGHT SAMBA」

「the Herz / MOONLIGHT SAMBA」 「the Herz / Life is a Holiday」 1997

「the Herz / Life is a Holiday」 1997